화가에게 있어서 술은 간혹 창작의 촉매제였다. 취옹(醉翁)이라는 호를 즐겨 사용한 17세기 인조 연간의 연담(蓮潭) 김명국(金命國)은 정말로 취필(醉筆)을 많이 남겼다. 사람들은 그를 주광(酒狂)이라고 불렀고 실제로 그는 술을 마시지 않고는 그림을 그리지 않았다고 한다.

영남의 한 스님이 지옥도를 그려달라고 할 때 그는 술부터 사 오라고 했다. 그리고 번번이 술에 취하지 않아 그릴 수 없다며 술을 요구하였다. 그러다 마침내 그림이 완성되었다고 하여 스님이 찾아가 보니 염라대왕 아래서 벌 받는 사람들을 모두 중으로 그려놓은 것이었다. 스님이 화를 내며 비단 폭을 물어내라고 하자 연담은 껄껄 웃으며 술을 더 받아오면 고쳐 주겠노라고 했다. 스님이 술을 사 오자 연담은 이를 들이켜고는 중 머리마다 머리카락을 그려 넣고 옷에 채색을 입혀 순식간에 일반 백성으로 바꾸었다고 한다.

남태응의 증언에 의하면 연담은 술을 마시지 않고는 그림을 그리지 않았지만 술에 취하면 또 취해서 그릴 수 없어 다만 욕취미취지간(慾醉未醉之間), 즉 취하고는 싶으나 아직 취하지 않은 상태에서만 명작이 나올 수 있었다고 했다.

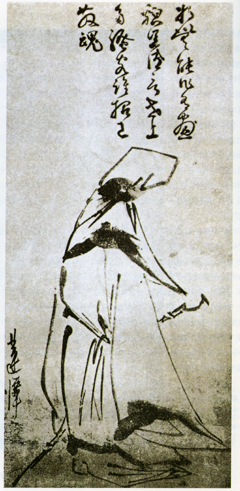

연담의 명작으로는 취필이 분명한 '달마도'가 있다. 그러나 내가 가장 연담다운 작품으로 생각하는 것은 '죽음의 자화상'<사진>이다. 상복(喪服)을 입은 채 지팡이 비껴 잡고 어디론가 떠나가는 자의 뒷모습을 그린 것인데 그림 위쪽에 마구 흘려 쓴 화제를 보면 저승으로 가는 자신의 모습을 그린 것임을 알 수 있다.

"없는 것에서 있는 것을 만드는데/ 그림으로 모습을 그렸으면 그만이지 무슨 말을 덧붙이랴/ 세상엔 시인이 많고도 많다지만/ 그 누가 흩어진 나의 영혼을 불러주리오(將無能作有 畵貌己傳言 世上多騷客 誰招已散魂)."

동서고금에 자화상은 많고도 많지만 죽음의 자화상은 달리 찾아볼 수 없다. 연담에게 술은 창작의 촉매제이자 삶과 죽음을 초탈한 경지로 들어가게 한 묘약이었나 보다. yellowday 옮김

'朝日 국보순례' 카테고리의 다른 글

| [91] 이상좌의 송하보월도 (0) | 2011.04.07 |

|---|---|

| [90] 조선 초기의 '소상팔경도' (0) | 2011.04.05 |

| [88] 불국사 석가탑 (0) | 2011.04.05 |

| [87] 수종사의 금동지장보살상 (0) | 2011.04.05 |

| [86] 수(帥)자 기와 바리야크 깃발 (0) | 2011.04.05 |