조선시대 회화사는 1550년 중종 연간까지를 초기, 이후 1700년 숙종 연간까지를 중기, 그 이후를 후기로 시대구분하고 있다. 초기와 중기의 화풍상 큰 차이는 초기에는 소상팔경도(瀟湘八景圖) 풍의 산수화가 유행했지만 중기에는 절파(浙派)화풍의 산수인물도가 크게 부상한다는 점이다.

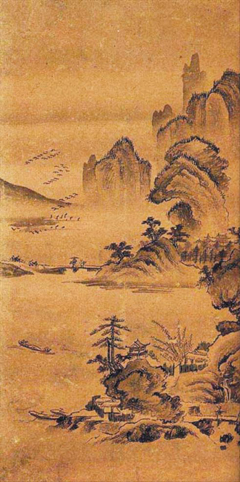

소상팔경도란 북송의 송적(宋迪)이 동정호수로 흘러드는 소강과 상강 주변의 경치를 이른 봄부터 늦은 겨울까지 여덟 가지 주제로 그린 것이다. 먼 포구로 돌아오는 배(원포귀범), 소상강에 내리는 밤비(소상야우), 동정호의 가을 달(동정추월), 모래톱에 내려앉는 기러기떼(평사낙안) 등 대단히 시정적인 풍경화다. 이후 이는 사계절 산수화의 대명사로 되어 우리나라 문인묵객 사이에서도 크게 유행했다. 일찍이 고려 명종 때 이인로는 이를 시로 읊은 바 있으며, 안평대군이 주도하여 만든 '소상팔경시첩'은 보물 1405호로 지정되어 있다. 국립중앙박물관에는 전 안견 '소상팔경 화첩'이 있고, 국립진주박물관에는 김용두씨가 기증한 8곡 병풍이 있다.

그런 중 일본 히로시마의 다이겐지(大願寺)라는 고찰에 전하는 소상팔경 8곡병풍(사진)은 뒷면에 이 절의 승려였던 손카이(尊海)가 1538년에 대장경을 구하러 조선에 왔다가 이듬해에 귀국하면서 가져간 것이라는 사실이 적혀 있어 조선 초기의 소상팔경도임을 명백히 알려 준다.

15, 16세기 일본 무로마치 시대에는 조선의 발달된 문물을 수입하기 위하여 다이묘(大名)·번주(藩主)·사찰 등에서 수많은 상인·승려·화가들을 조선에 보냈다. 그 결과 조선 초기 그림은 당시 일본 산수화에 큰 영향을 끼쳤고 국내만큼이나 많이 전해지고 있다. 그중 여러 작품들이 근래에 국내로 다시 돌아왔다. 그러나 이 병풍만은 일본의 중요문화재로 지정되어 돌아올 길이 막혔고, 다만 지금도 이역의 산사에 고이 잠든 채 조선 초기 소상팔경도 화풍을 증언하고 있을 뿐이다. yellowday 옮김

'朝日 국보순례' 카테고리의 다른 글

| [92] 雪舟 산수화의 조선인 화제 (0) | 2011.04.07 |

|---|---|

| [91] 이상좌의 송하보월도 (0) | 2011.04.07 |

| [89] 김명국의 '죽음의 자화상' (0) | 2011.04.05 |

| [88] 불국사 석가탑 (0) | 2011.04.05 |

| [87] 수종사의 금동지장보살상 (0) | 2011.04.05 |