입력 : 2015.11.14 01:12

[쌀 소비 매년 줄어드는데 반갑지 않은 '풍년의 역설']

정치권, 과잉 생산 수수방관

농민표 고려 피해보전 명목… 직불금 인상 등 선심 남발

재고 136만t, 적정량의 2배

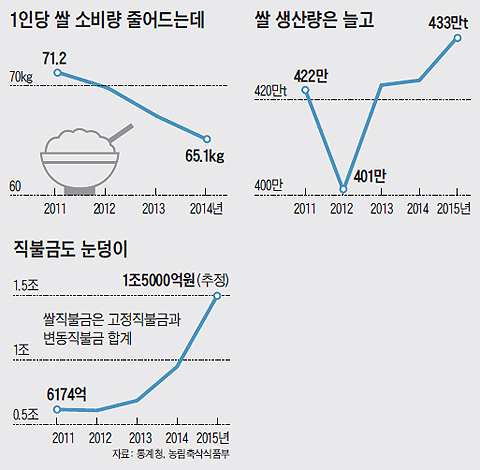

가뭄에도 불구하고 올해 쌀농사가 역사상 최고 대풍(大豊)을 기록했다. 하지만 쌀 소비량은 매년 줄고, 쌀 관리 및 농가 소득

보전 비용이 연간 2조원이 넘어 반길 수만은 없는 풍년이다. 통계청은 13일 "단위 면적당 쌀 생산량이 역대 최고치를

기록했다"밝혔다. 10a(아르·1000㎡)당 생산량은 지난해(520㎏)보다 4.2% 증가한 542㎏이다. 평년(직전 5개년 중 최고치와

최저치를 제한 평균값) 단위 면적당 생산량 (496㎏)에 비하면 9.3% 늘어난 수치다. 통계청은 "태풍이나 병충해가 없었고,

낱알이 익어가는 8~9월의 일조량이 풍부해 작황이 좋았다"고 설명했다. 벼가 익을때는 강수량보다 일조량이 작황에

더 큰 영향을 준다.

그 결과 올해 벼 재배 면적은 지난해보다 2% 감소해 역대 처음으로 80만ha 이하로 떨어졌는데도 전체

쌀 생산량(432만7000t)은 오히려 지난해(424만1000t)보다 2% 증가했다.

◇쌀 관련 재정지출 연 2조원

올해 쌀 풍년은 2조원짜리 '청구서'를 내밀 전망이다. 농림축산식품부 관계자는 "쌀 재고분 보관료와 농가 소득

보전을 위해 지급하는 쌀 직불금을 더하면 풍년으로 인해 2조원에 육박하는 재정이 투입될 것으로 보인다"고 했다.

현재 정부 창고에 쌓여 있는 쌀 재고량은 UN식량농업기구(FAO)가 권고한 적정 비축량(72만t)의 두 배 가까운

136만t이다. 2000만여명이 한 해 동안 먹을 수 있는 양으로, 보관 비용만 연간 4300억원 든다.

쌀 재고가 이렇게 늘어난 이유는 매년 쌀 소비량이 뚝뚝 떨어지고 있기 때문이다. 2006년부터 지난 10년간

한국인 1인당 연간 쌀 소비량은 17.4% 줄었다. 반면 생산량 감소 폭(7.5%)은 그 절반도 안 된다.

올해 쌀값 하락으로 2015년 작황에 대해 농가에 지급해야 하는 직불금 규모는 약 1조5000억원에 이를 전망이다. 쌀 직불금은 토지 면적에 따라 지급하는 고정직불금과 산지 쌀값이 목표 가격에 미치지 못할 때 주는 변동직불금이 있다. 변동직불금은 목표 가격(80㎏당 18만8000원)에서 평균 산지 가격을 뺀 금액의 85%에서 고정직불금(1ha당 100만원)을 제외한 금액이다. 수확기 쌀값이 1000원 떨어질 때마다 변동직불금 지급액은 391억원 늘어나는 구조다. 농식품부는 올해 산지 쌀값을 80㎏당 15만8600원으로 전망하고, 내년에 지급할 변동직불금으로 4193억원을 편성해 국회에 제출했다. 하지만 통계청은 지난 5일 기준 산지 쌀값을 정부 예상치보다 7000원 가까이 낮은 15만1644원으로 집계했다. 그렇게 되면 농민들에게 지급해야 할 변동직불금이 6000억원에 달할 수도 있다는 관측이 나온다.

◇쌀 과잉 정치권·정부·농민 합작품

이처럼 쌀이 남아도는 이유는 정치권·정부·농민이 개혁을 계속 미뤄온 결과라고 전문가들은 분석한다. 정부는 자유무역협정(FTA) 체결로 인한 농가 피해를 보전하기 위해 2005년 추곡수매제를 폐지하고 쌀직불금 제도를 도입했다. 하지만 소비가 줄어드는 만큼 쌀 생산을 줄이고, 타 작목을 재배하도록 유도하는 데는 실패했다.

실제 2013년 당시 정부는 시행령에 정해진 대로 80㎏당 목표 가격을 17만4083원으로 정해야 한다고 했지만, 정치권에서는 농민표를 고려해 18만8000원으로 정했다. 또 고정직불금도 1ha당 90만원에서 올해는 100만원으로 높였다. 김한호 서울대 농경제사회학부 교수는 "고령화된 농민들이 힘든 밭농사 대신 논농사에 매달릴 수밖에 없는 구조를 고착시켜 놓았다"고 말했다. 조닷

'朝日뉴스 時事 ' 카테고리의 다른 글

| 최고가 아파트, 트라움하우스 가보니…핵폭발 견딜 지하벙커까지 갖춰 (0) | 2015.11.19 |

|---|---|

| 국민만 모르는… 정부의 '테러경보 격상' (0) | 2015.11.18 |

| 주말 서울 도심서 10만명 집회, 논술시험 치는 수험생들 어쩌나 (0) | 2015.11.13 |

| 쌀 減産 더 적극 검토해야 - 재고는 쌓이고 쌀값은 폭락, (0) | 2015.11.10 |

| 장송곡에 상복 시위까지… 부산시청도 '광장 공포증' (0) | 2015.11.06 |