입력 : 2014.12.20 03:00

열흘마다 시험 치르고 외국어로만 말해… 통역관 양성 기관, 세계적으로 유례없어

조선시대의 외국어 교육

정광 지음|김영사|536쪽|1만8800원

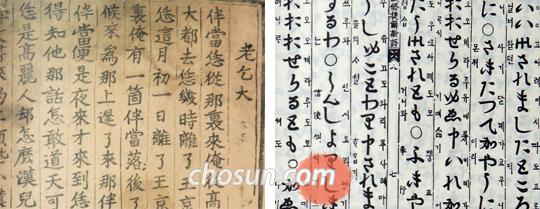

국어학자 정광(鄭光·74) 고려대 명예교수는 1998년을 잊을 수 없다. 서지학자인 남권희 경북대 교수가 빛바랜 한적(漢籍) 한 권을 가져와 문의했다. 고려 말부터 조선시대에 걸쳐 쓴 중국어 학습 교재 '노걸대(老乞大)'였다. 조선 중종대 역관인 최세진이 이 책에 대해 여러 차례 말해 이름은 알려져 있지만 실물이 나타난 건 처음이었다. 정 교수는 "심장이 멎는 것 같았다"고 했다. '노걸대'의 '노(老)'는 존칭어, '걸대(乞大)'는 10세기 초부터 200년간 만주 및 중국 북부 지역을 지배하던 몽골계 '거란(Kitai)'을 지칭하는 말로 당대 중국(인)을 뜻한다. 영어로 표현하면 '미스터 차이니스(Mr. Chinese, 중국인씨)'란 뜻이라고 정 교수는 말했다.

노걸대는 새로운 중국어를 배워야 할 필요성 때문에 나온 회화 교재였다. 몽골이 중원을 정복하고 세운 원나라 이후 북경 지역에는 이전 시대와 전혀 다른 중국어가 탄생했다. 몽골·여진·거란 등 여러 민족어가 섞여 만들어진 '잡탕 중국어'가 공식 언어로 정착했다. 한아언어(漢兒言語)라고 한다. '한아(漢兒)'는 양쯔강 이북 사람들을 일컫는다. 당·송대까지 양쯔강 이남 사람들인 '오아(吳兒)'가 쓰던 '오리지널 중국어'와는 완전히 다른 말이다. 한아언어는 현재 중국인이 쓰는 북경어 중심의 '보통화'로 발전했다. "중국 학자들은 이런 사실을 말하지 않아요." 현대 중국어가 '오랑캐'가 쓰던 말에서 비롯했다는 사실을 불편해하는 것이다.

고려는 세계 제국의 언어를 배우려고 발 빠르게 대응했다. 충렬왕 재위 2년인 1276년 통문관을 설치하고 한아언어를 비롯해 주변 국가의 외국어를 교육했다. 조선 건국 후에는 사역원(司譯院)으로 이어진다. "세계 역사에서 외교 통역관을 양성하는 국가 기관을 600년 이상 지속적으로 운영한 예는 찾아보기 어렵습니다." 사역원에서는 중국어(한아언어)와 몽골어·여진어·만주어·일본어를 가르쳤다.

정광 지음|김영사|536쪽|1만8800원

국어학자 정광(鄭光·74) 고려대 명예교수는 1998년을 잊을 수 없다. 서지학자인 남권희 경북대 교수가 빛바랜 한적(漢籍) 한 권을 가져와 문의했다. 고려 말부터 조선시대에 걸쳐 쓴 중국어 학습 교재 '노걸대(老乞大)'였다. 조선 중종대 역관인 최세진이 이 책에 대해 여러 차례 말해 이름은 알려져 있지만 실물이 나타난 건 처음이었다. 정 교수는 "심장이 멎는 것 같았다"고 했다. '노걸대'의 '노(老)'는 존칭어, '걸대(乞大)'는 10세기 초부터 200년간 만주 및 중국 북부 지역을 지배하던 몽골계 '거란(Kitai)'을 지칭하는 말로 당대 중국(인)을 뜻한다. 영어로 표현하면 '미스터 차이니스(Mr. Chinese, 중국인씨)'란 뜻이라고 정 교수는 말했다.

노걸대는 새로운 중국어를 배워야 할 필요성 때문에 나온 회화 교재였다. 몽골이 중원을 정복하고 세운 원나라 이후 북경 지역에는 이전 시대와 전혀 다른 중국어가 탄생했다. 몽골·여진·거란 등 여러 민족어가 섞여 만들어진 '잡탕 중국어'가 공식 언어로 정착했다. 한아언어(漢兒言語)라고 한다. '한아(漢兒)'는 양쯔강 이북 사람들을 일컫는다. 당·송대까지 양쯔강 이남 사람들인 '오아(吳兒)'가 쓰던 '오리지널 중국어'와는 완전히 다른 말이다. 한아언어는 현재 중국인이 쓰는 북경어 중심의 '보통화'로 발전했다. "중국 학자들은 이런 사실을 말하지 않아요." 현대 중국어가 '오랑캐'가 쓰던 말에서 비롯했다는 사실을 불편해하는 것이다.

고려는 세계 제국의 언어를 배우려고 발 빠르게 대응했다. 충렬왕 재위 2년인 1276년 통문관을 설치하고 한아언어를 비롯해 주변 국가의 외국어를 교육했다. 조선 건국 후에는 사역원(司譯院)으로 이어진다. "세계 역사에서 외교 통역관을 양성하는 국가 기관을 600년 이상 지속적으로 운영한 예는 찾아보기 어렵습니다." 사역원에서는 중국어(한아언어)와 몽골어·여진어·만주어·일본어를 가르쳤다.

-

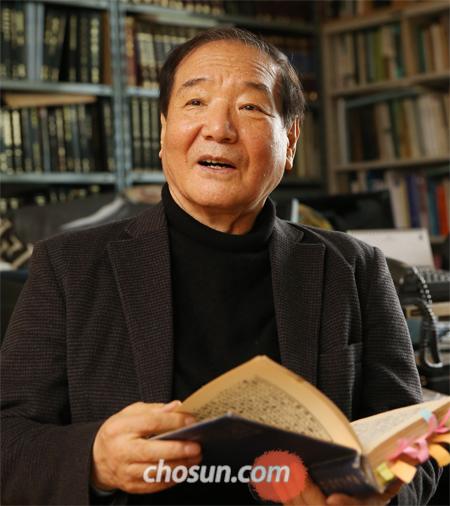

정광 고려대 명예교수는 “조선시대 사역원은 조기 교육과 회화 중심의 반복 학습으로 외국어를 교육했다”고 말했다. /이태경 기자

정광 고려대 명예교수는 “조선시대 사역원은 조기 교육과 회화 중심의 반복 학습으로 외국어를 교육했다”고 말했다. /이태경 기자

역관 양성은 어릴 때인 5~6세부터 시작했다. 영조대 일본어 역관인 현계근은 다섯 살 때 왜학(倭學)에 입학했다. 열흘마다 시험을 치르는 강행군이었다. 외국어 연수 기관인 우어청(偶語廳)에 들어가면 해당 언어로만 말해야 했다. 역관 시험에 붙어도 안심할 수는 없었다. 품계가 올라가더라도 끊임없이 어학 교재를 외우고 다시 시험을 치렀다. 정 교수는 "서구 교육법 연구는 많이 하지만 정작 우리나라 옛 교육 방법에 대해서는 알지 못한다"면서 "조선시대 외국어 교육은 조기 교육과 실용 회화 중심의 반복 학습 등 조직적이고 과학적이었다"고 말했다.

-

중국어 학습 교재 ‘노걸대’(왼쪽)와 일본어 교재 ‘첩해신어’. /이태경 기자

중국어 학습 교재 ‘노걸대’(왼쪽)와 일본어 교재 ‘첩해신어’. /이태경 기자

이번 책은 30년 연구의 결과물이다. 정 교수는 영국 도서관이 소장한 몽골인의 한자 교재 '몽고자운', 조선 사역원에서 발행한 일본어 교재 '이로하(伊呂波)'를 교황청 바티칸 도서관에서 발견해 세계 학계에 소개하기도 했다. 서울 노원구 집 근처 오피스텔에 마련한 개인 연구실에서 매일 아침부터 저녁까지 책을 읽고 글을 쓴다. 내년엔 세종대왕이 중국어(한아언어) 발음을 표기할 필요성 때문에 한글을 만들었다는 파격 주장을 담은 '한글의 발명'이란 책을 낼 예정이다. 조닷

'育兒에 도움이' 카테고리의 다른 글

| '빅히스토리', 무슨 내용? (고교 정규 과목으로 첫 도입 된) - 지식이 아니라 '탐구 정신'을 가르칩니다 (0) | 2015.03.13 |

|---|---|

| 육아 노하우 - <슈퍼맨이 돌아왔다> (0) | 2015.03.01 |

| 전문가가 주목한 유아 숲교육, 어떤 효과가 있을까? - 아이, 숲에서 활짝 웃다 (0) | 2014.12.01 |

| 어릴 때부터 받은 공부 강요·暴言 '마음의 근력' 만드는데 방해 (0) | 2014.11.24 |

| 학생간 위화감 생기지 않게 운영되는 울산의 '맞춤형 무상급식'초·중·고생 36%만… 누가 지원받는지 모르게… 울산 '맞춤형 무상급식' 財政 파탄 막았 (0) | 2014.11.21 |