['서울 사는 나무' 펴낸 숲해설가 장세이]

40여종 樹種·위치 꼼꼼히 담아 "사람 살아가듯 나무도 살아있어…

쇼핑·관광하러 삼청동 찾는 이들, 공원에 와서 나무도 살펴봤으면"

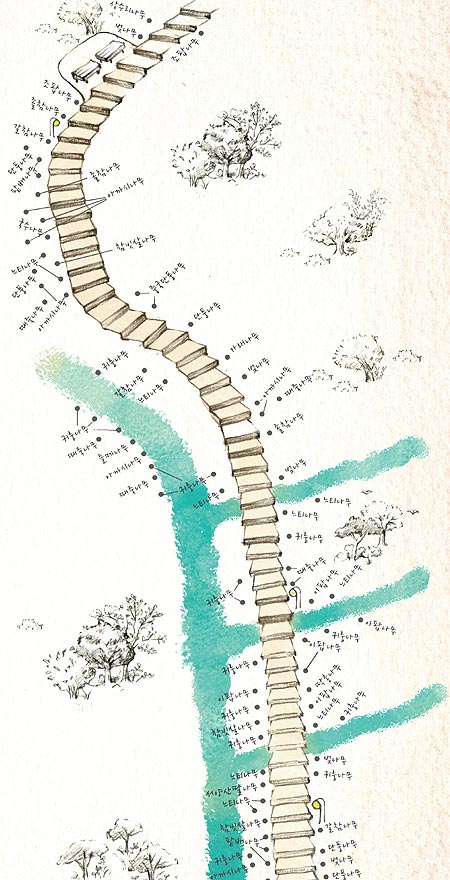

때죽나무, 참빗살나무, 가죽나무, 벚나무, 귀룽나무, 산수리나무, 아까시나무…. 서울 삼청공원의 산책로를 따라 빽빽하게 도열한 40여종 1000여 그루의 수종(樹種)과 위치를 남김없이 담아낸 '나무 지도'가 있다. 글 쓰는 숲해설가 장세이(38)씨가 펴낸 책 '서울 사는 나무'(목수책방 출간)의 특별 부록이다. 집착에 가까운 이 꼼꼼한 지도를 들여다보고 있노라면, 지도 제작자가 궁금해지지 않을 수 없다. 그 배경이 된 삼청공원을 찾아가, 나무에 푹 빠져 있는 주인공을 만났다. 밤새 비 온 다음 날 아침, 12일의 도심 공원은 샘물처럼 맑고 산뜻했다."남에게 보여주기 위해서가 아니라, 사실 제가 갖고 싶어서 만든 이유가 더 커요. 그런데 출판사에서 책 부록으로 어떻겠느냐고 제안하더라고요. 이런 생각이 들었어요. 삼청동은 많이 찾지만, 삼청공원까지 오는 사람은 드물잖아요. 삼청동에서 쇼핑이나 관광만 하지 말고, 이 지도를 들고 다니며 나무를 살펴본다면 더 좋지 않을까."

- 장세이씨는 ‘식물인간’ 등의 표현을 싫어한다고 했다. 나무의 신진대사가 역동적이라는 걸 모르는 사람들의 편견이라면서, “당신이 살아 있듯, 나무도 살아 있다”고 했다. 삼청 공원에서. /남강호 기자

"대학교 졸업할 때까지 집 마당에서 낙동강이 바로 보이는 시골에서 자랐죠. 사범대를 나왔는데, IMF 여파로 졸업한 해 임용고시가 열리지 않았어요. 엉겁결에 서울행 열차를 탔고, 벌써 15년. 어떤 임계점에 왔어요. 서울 생활의 스트레스가 차올랐달까. 대책도 없이 거리를 헤매다가 '숲연구소'라는 간판을 발견했어요. 그리고 다음 해에 숲해설가 자격증을 손에 쥐게 됐죠."

부산대를 졸업하고 선생님이 되고 싶었던 '부산 가시나'는, 그렇게 인생의 다른 열차로 갈아탔다. 서울에서 잡지사 기자 생활만 12년. 소진(消盡)된 몸과 마음을 다스려야 했다. 고향의 느티나무가 저절로 떠올랐고, 2013년 2월 나무를 공부하는 학교에 등록했다. 40명이 동기였는데, 이 학급을 '마파도'라 부르며 그가 웃는다. 영화 제목이었던, 할머니들만 모여 사는 섬마을. 자신은 막내 또래였지만, '언니들'과의 하루하루가 즐거웠다. 살 것 같았다.

- ‘삼청공원 나무지도’의 일부. 성균관대 후문으로 이어지는 가회 배수지 나무데크 길 주변 나무 지도다. /일러스트=오예린

삼청공원의 나무 전수 조사는 지난해 가을의 일. 길 안쪽의 숲까지 치면 수만 그루겠지만, 일단 산책로 양옆의 나무만 꼼꼼하게 적어나갔다. 숲연구소 동기인 이순정·이지숙·고현선씨와 함께 만든 지도다.

'삼청공원 나무 지도'가 특별 선물이라면, 원래 하고 싶었던 이야기 '서울 사는 나무'는 서울에 있는 나무 서른두 그루에 대한 장세이의 헌사(獻辭)다. 길가 사는 나무, 공원 사는 나무, 궁궐 사는 나무 등으로 크게 나눴는데, 개별 나무로 들어가면 특정 공간과 그 공간이 품고 있는 나무 고유의 이야기다. 가령 천연기념물인 헌법재판소 근처 백송(白松)과, 그 옆의 검은 나무껍질 독일가문비나무. 법의 최종심급은 나무의 색깔처럼 옳고 그름, 흑백으로 나뉘겠지만, 세상사야 어찌 그렇게 일도양단(一刀兩斷)으로 갈리겠는가.

창경궁의 혼인목을 결혼식 축사(祝辭)라는 형식에 담아낸 장세이의 문장도 단아하다. 같은 나무의 가지나 뿌리가 이어진 게 연리목(連理木)이라면, 혼인목은 종(種)이 다른 두 나무여야 한다는 것. 창경궁의 혼인목은 회화나무와 느티나무다. 상대가 내민 자리에 들어가고, 상대가 들어간 자리에 내미는 태극무늬와도 같은 형상. 4분의 4박자 음악을 들려주면 언제라도 걸어나와 사뿐한 춤사위를 보여줄 것만 같다는 표현이 경쾌하다. 장씨보다 나무를 더 잘 아는 연구자는 많겠지만, 어찌하여 이 자리에 그 나무가 살게 되었는지를 되짚어낸 시도는 쉽게 찾기 어렵다.

그는 다음으로 들풀 공부를 준비하고 있다. "나무는 우러러 배우고, 들풀은 무릎 꿇고 공부한다"는 말을 덧붙이면서. 좀 더 나은 인간이 되기 위한 마음가짐으로, 이만한 태도와 자세가 또 어디 있을까.

- 장세이씨는 ‘식물인간’ 등의 표현을 싫어한다고 했다. 나무의 신진대사가 역동적이라는 걸 모르는 사람들의 편견이라면서, “당신이 살아 있듯, 나무도 살아 있다”고 했다. 삼청 공원에서. /남강호 기자