입력 : 2013.04.24 23:05

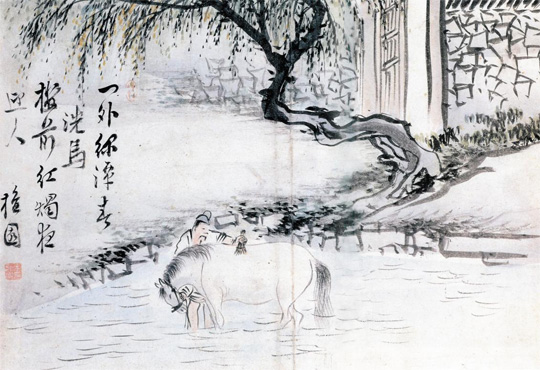

아랫것들 시켜도 될 궂은일인데, 주인이 내켜 말고삐를 잡았다. 날이 따스워진 까닭이다. 팔 걷어붙이고 다리통까지 드러냈지만

체면에 상툿바람은 민망했던지 탕건을 썼다. 말의 표정이 재미있다. 눈은 초승달이고 콧구멍은 벌름댄다. 입도 안 벌리고 웃는 모양새다.

솔로 등을 문질러주자 녀석 기분이 한결 좋아졌다. 그린 이는 단원(檀園) 김홍도(金弘道·1745~?)이고, 제목은 '세마도(洗馬圖)'다.

-

'세마도'… 김홍도 그림, 18세기, 종이에 담채, 22.0×31.8㎝, 개인 소장.

'세마도'… 김홍도 그림, 18세기, 종이에 담채, 22.0×31.8㎝, 개인 소장.

구도에 어울리지 않게 단원의 글씨가 큼지막해진 것은 괜히 춘흥에 겨워서다. 무슨 내용인가.

'문밖의 푸른 못물로 봄날에 말을 씻고/

누대 앞의 붉은 촛불은 밤에 손님을 맞는다.

' 당나라 한굉(韓 )의 시에서 빌려온 구절이다. 부귀와 공명을 버린 채 한소(閑素)하게 사는 자의 여유를 노래한 이 대목은 어찌나 유명했던지

한굉 말고도 여러 시인이 한두 자씩 바꿔가며 읊어댔다. 단원 또한 얽매임 없이 살고 싶던 화가였다. 그에 딱 맞는 소재를 고른 셈이라 붓질이 그저 사랑옵다.

봄은 버드나무와 사귄다. 돌이켜보라, 노랫가락에 '봄버들'이 좀 자주 나오는가. 단원도 버들을 되우 멋들어지게 묘사했다.

비스듬히 굽은 둥치는 무겁고, 빗방울처럼 톡톡 떨어지는 잎은 가볍다. 버들잎이 하도 예뻐 당나라 시인 하지장(賀知章)은 일찌감치 감탄했다.

'가는 잎사귀 누가 마름했는지 몰라라/

아마도 2월의 봄바람이 가위질했겠지.

' 하여도 야속한 것이 봄 아니던가. 실버들이 천만사(千萬絲)라도 가는 봄을 묶지 못한다. 솔질하는 저 사내의 느긋함이 부러울 따름이다.

봄날은 가도 그는 안분(安分)을 지킨다. 손철주 미술평론가

'옛그림 옛사람' 카테고리의 다른 글

| [50] 길에서 잠에 빠진 스님… 무슨 꿈을 꾸었을까 (4) | 2013.05.21 |

|---|---|

| [49] 칼집 속 劍의 기운이 얼굴에도… 욕망을 끊다 (0) | 2013.05.06 |

| [47] 꼿꼿한 등, 뚫어지게 보는 눈… 선비의 자세 (0) | 2013.03.21 |

| [46] 황홀한 봄은 금세 가고, 꽃향기는 쉬 스러지나니 (0) | 2013.03.07 |

| [45] 분 냄새 넘실댈 듯, 한껏 달뜬 女心이여 (0) | 2013.02.27 |