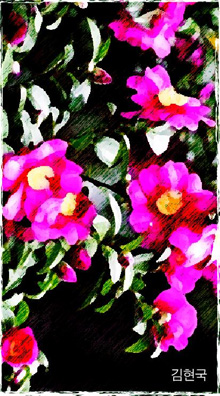

향일암 동백

무리 져 피지 않듯 더불어 지지 않는

봄 품을 밀쳐내며 저렇게 붉다가는

절정은 저런 것인가 목을 꺾어다 바치는,

너 있던 그 자리에 문득 너는 없던

꽃 빈 가지마다 꽃말 툭툭 떨어내던

춥다고 입술을 주고 더 춥다 입술을 받던,

―김동인(1960~ )

입춘 지나면서부터 공기의 촉감이 달라진다. 아직 겨울 속이지만, 봄이 도처에서 고물대는 것이다. 남녘에는 벌써부터 새빨간 동백이 피어 봄을 품어왔다. 동백은 흰 눈 속에 피는 빨강으로 강렬함이 으뜸인데 낙화(落花)마저 송이째 툭툭 지니 묘한 소회를 불러일으킨다. 여북하면 꽃 지는 소리가 시끄럽다 했겠나.

꽃잎을 흩으며 지는 여느 꽃들과 달리 동백은 '더불어 지지 않는'다. 그런 결기라면 '목을 꺾어다 바치는' 절정이래도 좋으리라. 그런데 거기 또 겹쳐지는 게 있으니 바로 '입술'이다. 어찌 보면 꽃은 또 다른 입술인데, 동백은 똑 선홍의 진한 입술연지다. 꽃을 '생식기'로 읽어낸 어느 발칙한 시보다는 덜하지만, '춥다고 입술을 주고 더 춥다 입술을 받던' 향일암 동백도 관능을 살짝 건드린다. 저 어딘가 서성이는 봄 피우러 동백 숲에나 들어볼거나. 춥다고, 더 춥다고―.

'美麗的 詩 ·人' 카테고리의 다른 글

| 봄빛 밥상 - 이승현(1954~ (0) | 2013.03.27 |

|---|---|

| 그 사람을 가졌는가 / 함석헌 (0) | 2013.02.26 |

| 설날 <새해맞이 시모음> 김종길의 '설날 아침에' 外 8편의 詩 (0) | 2013.02.08 |

| 이력서 / 김원중 (0) | 2013.01.24 |

| 시바타 도요 / 약해지지마, 말, 하늘, 나, 비밀, 살아갈 힘, 바람과 햇살과 나, 화장, 어머니, 나에게, 잊는다는 것, 너에게, 아침은 올 거야 (0) | 2013.01.23 |