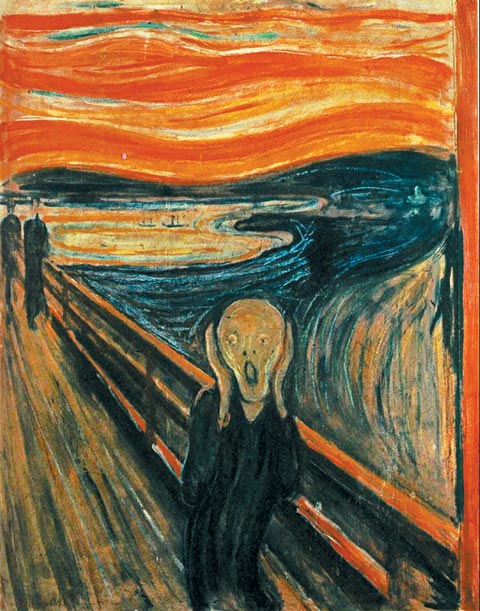

이 작품의 배경은 노르웨이의 수도 오슬로의 해변가다. 노을이 지는 저녁에 다리 위를 걸어가던 한 인물이 갑자기 두 손으로 귀를 막고 비명을 지른다. 실제로 비명 소리는 들리지 않지만 메아리처럼 배경의 풍경 속으로 퍼져가면서 화면 전체를 울리듯 시각화되었다. 뭉크는 어느 날 두 명의 친구와 함께 걷다가 갑자기 하늘이 핏빛으로 변했고, 자연으로 이어지는 무한한 절규를 느꼈던 경험에서 영감을 받았다고 고백했다.

- ▲ 뭉크의 '절규'.

한때 과격하게 여겨졌던 이 작품은 20세기 후반에 오면서 친밀한 대중적 '아이콘'이 되었다. 사람들은 절규의 이미지를 자유롭게 해석하기 시작했다. 1994년 노르웨이 국립미술관에서 이 작품이 도난당했을 때 낙태반대 운동을 벌이던 사람들은 자신들이 훔쳤다고 하면서 '절규'는 죽어가는 태아의 소리 없는 비명이라고 주장했다.

'절규'의 이미지는 가면으로도 만들어져 핼러윈 파티에 단골로 등장하기도 하고, 학자금이 없어 비명을 지르는 학생들의 이미지로도 쓰였다. 가장 유머러스한 것은 40세로 중년을 맞이한 사람에게 보내는 생일카드에 사용된 경우다. 이 세상에 유일무이한 작품이라는 원작의 신비는 사라지고, '절규'는 오늘날 일상의 이미지가 되었다.