박철화가 읽은 '마담 보바리'

권태로운 삶에서 탈출하기 위해 사랑에 모든 걸 바친 여인의 추락

좌절에서 시작된 4년 반의 집필… '현대문학의 영원한 고전' 으로

한 여자가 죽었다. 착하지만 무능하고 둔감한 의사 남편과 어린 딸을 둔 여인이다. 여인은 시골 마을의 권태로운 삶에서 벗어나고 싶었다.

결혼 전 싸구려 로맨스 소설을 많이 읽은 여인에게 유일한 출구는 낭만적 사랑이었다.

하지만 불행하게도 그 사랑의 대상이 된 남성들은 사랑 대신 육체적 쾌락을 원할 뿐이었다.

사랑이라는 환상에 모든 것을 바친 여인은 많은 빚을 지게 되었고, 마침내 자신의 연인들이 원한 것이 사랑이 아니라는 사실을 깨닫는다.

게다가 좁은 시골 마을에서 여인의 불륜은 더이상 감출 수 없는 비밀이었고, 생의 막바지에 몰린 여인은 음독자살을 택한다.

여인이 죽은 뒤, 그래도 딸을 데리고 열심히 살아보려던 남편도 오래지 않아 죽고, 어린 딸은 방직공장의 일꾼으로 내몰린다.

귀스타브 플로베르의 '마담 보바리'는 이야기만으로 보자면 통속소설에 가깝다. 이 소설의 착상은 당시 실제 있었던 사건으로부터 시작되었다.

열정을 갖고 쓴 첫 작품이 친구들로부터 혹평을 당하고 실의에 빠졌던 플로베르에게 친구는 이 사건을 알려주며 이야기로 써볼 것을 권한다.

플로베르는 그 제안을 받아들인다. 시작은 미미하였지만 결과는 창대하다는 말처럼 실의에 빠져 쓰기 시작한 이 작품의 집필에

그는 4년 반의 시간을 쏟아붓는다. 그 결과로 현대소설의 영원한 고전이 탄생한 것이다.

내 돌아가신 스승은 40대가 되어야 비로소 '마담 보바리'를 제대로 이해할 수 있다고 했다. 젊어서 그 글을 읽었을 때는 사실 알듯말듯한 소리였다.

하지만 스무 해를 더 넘겨 나 자신 스승이 언급한 40대가 되고 보니 그 말뜻이 이해가 간다. 그것도 가슴을 후벼파며 사무치게.

마흔을 불혹의 나이라고 한다. 쉽사리 유혹에 빠지지 않는다는 뜻이다.

그런데 미혹되지 않는다는 것은 한편으로는 현실과 조화를 이룬 성숙을 의미하지만, 다른 한편으로는 그 현실과의 타협을 가리키기도 한다.

게다가 공자님 말씀은 노력해서 그렇게 되도록 해야 한다는 것이지, 저절로 다 그렇게 된다는 뜻이 아니다.

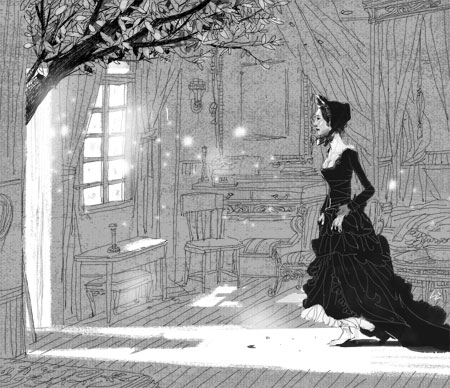

- 일러스트=이철원 기자 burbuck@chosun.com

인간은 누구나 더 나은 '다른 삶'을 꿈꾼다. 지금보다 불행하고 비참해지길 바라는 사람은 없다. 조금이라도 더 행복하고 이상적인 삶을 바라는 것이다.

나이가 젊을수록 그 이상에 대한 갈망의 정도는 강렬하다. 태양을 향해 날아올랐던 이카루스의 추락과 같은 실패의 상처가 적기 때문이다.

하지만 마흔이 되면 그 이상이 쉽사리 이루어지지 않는다는 것을, 아니 어쩌면 이룰 수 없다는 점을 어렴풋이나마 깨닫게 된다.

불혹의 나이 마흔에는 그런 환멸의 그림자가 어려 있다.

'마담 보바리'를 두고 40대가 되어야 그 문학적 의미가 사무치게 다가온다는 스승의 말은 바로 이 작품이 시골 마을이라는 현실을 가운데에 두고

여인의 환상으로부터 환멸의 죽음으로 이어지는 삶의 무서운 드라마를 담고 있다는 뜻이다. 물론 이상과 좌절, 환상과 환멸의 드라마가

꼭 중년만의 것일까? 젊어서는 어렴풋한 예감으로, 나이 들어서는 쓰라린 체험으로 우리는 모두 그 드라마의 주인공인 것이다.

그래서 서양의 문학사가들은 이 작품이 발표된 1857년을 현대문학의 기점이라고 한다.

같은 해에 발표된 보들레르의 '악의 꽃'은 현대시에서, '마담 보바리'는 현대소설의 기원으로 말이다. 게다가 두 작품 모두 검찰로부터 기소를 당한다.

겉으로는 '풍속을 교란했다'는 이유지만 실제로는 꿈과 삶의 현대적 이율배반을 그렸기 때문이다.

그 재판정에서 자신의 작품을 변호하며 "마담 보바리는 바로 나요"라고 했던 플로베르의 절규는 이 작품이 바로 현대인이라면 누구도 피할 수 없는

숙명의 드라마라는 것을 의미한다. 흥미로운 점은 특히 작가들이 자신에게 가장 큰 영향을 끼친 작품으로 이 작품을 손꼽는다는 사실이다.

중년 이후의 완숙한 작가들에게는 그렇다고 치자. 그러면 젊은 작가들은? 아마도 작품의 완성에만 5년 가까이 모든 에너지를 쏟아 부은

작가적 열정 때문이 아닐까. 그것이야말로 예술가의 이상이니까 말이다.

사랑에 빠진 연인들이 함께 있기를 바라듯 언어 역시 다른 말을 불러 사랑을 나누기를 꿈꾼다.

플로베르는 그 말과 말이 나누는 사랑의 풍경을 실현한 드문 작가다. 이 작품을 두고 '무(無)의 책'이라 부르는 것은 그런 뜻에서다.

'마담 보바리'는 생의 드라마이자 말의 드라마인 것이다. 박철희 문학평론가·중앙대 교수

'知識있는 서재' 카테고리의 다른 글

| 난징(南京) 조약 (0) | 2012.11.16 |

|---|---|

| 불온서적으로 낙인 찍혔지만… 글쟁이들은 열하일기에 열광했다김탁환 소설가 (0) | 2012.11.13 |

| 金樽美酒 千人血 (금준미주 천인혈) - 이몽룡 (0) | 2012.09.05 |

| 칭기스칸 딸들 없었으면 몽골 제국도 없었다 (0) | 2012.09.01 |

| 한국무용 - 動영상 (0) | 2012.07.17 |