제국 세운 칭기스칸, 못 미더운 아들 대신 딸들에게 위임 통치

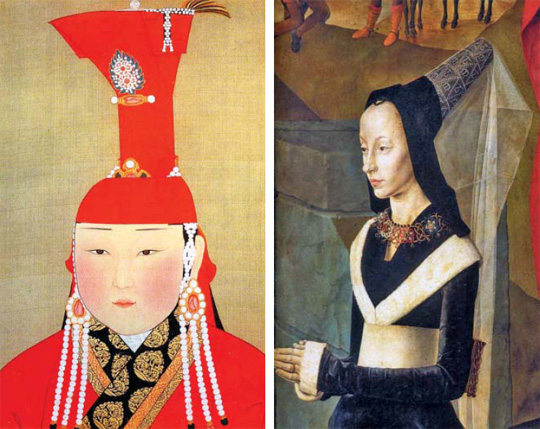

몽골 왕실 여성들의 화려한 머리 장식은 중세 유럽에서 유행

잭 웨더포드 지음|이종인 옮김|책과함께 | 432쪽|1만8000원

'몽골비사(秘史)'라는 문헌이 있다. 칭기스칸(1162~1227)의 언행을 담은 기록이다. 걸출한 인물의 전기를 넘어 150년 몽골제국을 다스린 '헌법'이기도 했다. 익명의 저자가 숱한 전설과 일화, 증언을 모으고 자신의 기억을 더한 희귀서다. 그런데 수상한 부분이 있다. 1206년 여름. 칭기스칸이 아들과 형제들, 그 밖의 사람들의 공을 치하한 후, 딸들의 업적과 공을 발표하기 위해 참석자들을 둘러봤다고 한 대목이다. 바로 다음이 잘려나간 흔적이 역력하다. 남은 문장은 단 하나. "우리의 여자 후손들을 칭송하기로 하자."

- 몽골 귀족 여성들의 머리 장식인‘보크타’(왼쪽)는 몽골 제국의 위세가 확장되면서 유럽에서 비슷한‘헤닌’을 유행시켰다. 보크타는 버드나무 가지로 만든 틀에 펠트천을 얹은 것. 둥그런 바닥에서 기둥형으로 올라가다가 네모꼴로 끝난 위에 공작이나 물오리 깃털을 붙여 바람에 날리게 했다. 유럽의 경우 원추형으로 비스듬히 기울어지는 형태. 공작 깃털 대신 얇은 베일을 썼다. /책과함께 제공

◇제국 경영, 딸들에게 맡기다

몽골 제국은 미스터리다. 인구 100만 명에 전사 10만 명인 유목민 집단이 어떻게 수십 배 큰 나라들을 차례로 정복할 수 있었을까? 불세출 지도자의 카리스마? 튼튼한 말을 달리며 활을 쏴대는 기마부대의 전투력? 여기에 저자는 몽골 여성의 국가경영 능력을 더한다.

1206년은 칭기스칸이 초원의 부족들을 통합한 후 세계 정복에 나설 무렵이었다. 그에게는 정복한 땅과 백성들을 통치할 인력이 필요했다. 술주정뱅이 아들들은 기대에 못 미쳤다. 더욱이 가문 안팎의 남자들로부터 수차례 배신을 당해 믿음도 가지 않았다. 반면 그는 "나의 아내, 며느리, 딸들은 붉은 불꽃처럼 다채롭고 화려하다"며 아꼈다.

- (위 오른쪽 사진)1971년 발행된 몽골 우표. 몽골 왕비의 대명사로 꼽히는 만두하이 현비(賢妃). /책과함께 제공

딸들의 혼사는 동맹 전략의 수단이기도 했다. 믿을 만한 부족들에게 딸을 출가시켰고 그때마다 임무를 맡겼다. 사위가 칭기스칸을 따라 전쟁터를 누비는 동안 몽골 왕비는 부족을 지휘했고, 문물제도를 정비했다. 그중에서도 둘째딸로 알려진 알라카이 베키는 몽골 제국 도시의 원형을 세웠다. 딸들의 왕국은 서로 연계해 몽골의 유통체계를 확립했다. 그때 완비된 실크로드로 마르코 폴로가 대륙을 오갔다.

◇딸들의 몰락, 올케에게 당하다

하지만 '아버지'가 사라지면서 반전이 시작됐다. 후계자인 셋째 아들 우구데이는 주변 형제들의 땅을 뺏기 시작했다. 딸들은 차례로 밀려났다. 침탈의 선봉에는 남자 형제들의 아내, 즉 올케들이 있었다. 술에 빠진 우구데이와 넷째 아들 톨루이 대신 각각 아내인 투레게네와 소르각타니가 권력을 잡았다. 유일하게 '맨정신'이었던 중앙아시아의 차가타이 역시 사망 후엔 아내 에부스쿤이 집권했다. 집안 내 유혈극은 제국을 나락으로 내몰았다.

◇투란도트의 유래: 레슬러 공주

몽골의 딸들은 당당했다. 평시엔 아이를 키웠고 전시엔 활을 잡고 말을 탔다. 전장에서 병사를 지휘했으며, 형사 재판에서 판관이 됐다.

문화적 자존심도 대단했다. 얼굴 베일이나 전족 따위는 경멸했다. 몽골 궁중 여성들의 당당한 머리 장식 '보크타'는 오히려 유럽이 따라 할 정도였다. 펠트 천과 깃털로 된 화려한 장식은 중세 유럽 여성들 사이에 '헤닌(hennin)'이라는 유행을 낳았다.

푸치니의 오페라 '투란도트'도 칭기스칸의 고손녀 쿠툴룬 공주가 모델이었다. 공주는 용모도 아름다웠지만 덩치가 크고 무예에도 뛰어났다. 남자들과 레슬링 내기 시합에서 얻은 말이 1만 필이 넘었다. 레슬링 시합에서 자신을 이기는 사람이라야 배필로 삼겠다고 공언했다. 청혼자는 말 열 필을 걸어야 했다. 이 유명한 공주에 관한 설화가 18세기 프랑스 우화집의 '내기 공주'와 실러의 '투란도트, 중국의 공주'를 거쳐 이탈리아 작곡가 푸치니의 '투란도트'로까지 이어졌다.

오늘날 몽골 남성들이 전통 레슬링을 하면서 앞쪽이 드러나는 조끼를 입는 전통도 쿠툴룬 공주와 관련이 있다. 시합 시작 전 가슴을 드러내 진짜 남자인지 확인하고, 승자는 양팔을 벌려 가슴을 다시 한 번 보여준다. 레슬러 공주에 대한 기억과 존경의 표시다.

◇'마지막 사위국' 고려

칭기스칸의 마지막 사위국으로 한국(당시 고려)도 소개된다. 원 세조 쿠빌라이의 딸(제국대장공주)을 신부로 맞은 충렬왕부터 충정왕까지 '충'자가 붙은 여섯 왕들이 칭기스칸 직계인 보르지긴 가문의 사위였다. 공민왕의 정비 노국대장공주의 일화는 유명하다. 궐내에 반란이 났을 때 공민왕이 피신한 사이 노국대장공주가 대담하게 상황을 수습하고 왕을 구했다. 그녀가 '반원(反元)정책'으로 유명한 공민왕을 도운 '비운의 여성'이었다는 사실을 저자는 알까.

칭기스칸과 몽골에 해박한 인류학자인 저자는 앞서 '칭기스칸 잠든 유럽을 깨우다'(사계절·2005)로 국내외의 주목을 받았다. 이번 책은 후속작. 전편에 비해서는 아쉬움을 준다. 집필 의욕이 앞선 반면, 공식 기록에서 사라진 인물들에 대한 복원이 그만큼 쉽지 않은 작업임을 보여준다.