입력 : 2015.05.14 01:00

512석 국립극장 달오름극장이 관객으로 가득 찼다. 뜻밖에도 창극(唱劇)이다! "옹녀 문안이오~" 절을 올린 '거만한' 여인이 초장부터 관객들 웃음보를 쥐락펴락한다. "열다섯에 얻은 서방 첫날밤 잠자리에 서리 맞은 돌배처럼 냉병 얻어서 죽고, 열일곱에 얻은 장서방은 초야 내내 용만 쓰더니 용천병에 죽고, 열여덟에 얻은 박서방은 비 내리는 밤길 무단히 헤매더니 베락을 맞아 죽고…."

최초의 '18금(禁) 창극'인 이 작품은 지난해 초연으로 '창극 열풍'을 일으켰던 국립창극단의 '변강쇠 점 찍고 옹녀'다. 4~5일 만에 막 내리기 일쑤인 관례를 깨고 올해도 무려 23일(5월 1~23일) 동안 장기 공연한다. 내년 4월엔 프랑스로 진출한다.

공연을 보면 '우리 소리가 이토록 신명나고 아름다운 것이었으며, 우리말이 이토록 차지고 맛있었단 말인가' 하는 탄성이 절로 난다. 변강쇠 벗은 몸을 본 옹녀가 "송아지 말뚝인지 털고삐를 둘렀구나, 고뿔에 걸렸는가 마알간 콧물 찔끔하니 거 무슨 일인고" 하듯 말맛을 살린 쫄깃한 음담패설부터, "앵도순 고운 입술 빛난 당채 주홍필로 떡 들입다 꾹 찍은 듯"하다며 옹녀의 미모를 묘사한 그림 같은 대사들이 속사포로 쏟아진다.

이 공연이 창극이란 장르를 부활시킨 건, '원작 비틀기의 고수'인 연출가 고선웅의 풍자 정신과 낯선 유머가 제대로 먹힌 것으로 봐야 한다. 그 중심에는 극 전체를 주도하는 주인공 '옹녀'(김지숙·이소연 더블캐스트)가 있다. 그녀는 "오냐 옹녀, 오냐 옹녀…. 내 기필코 인생 역전하여 보란 듯이 살리라!"며 울부짖는다. 끝 모를 상부(喪夫)의 운명을 딛고 가정을 이뤄 생명을 잉태하고자 하는 투지의 여인이다. 여기서 색(色)은 외설이 아니라 생명력이다. "우리 같은 민초들은 돈 감투 밝힐 게 아니라 색을 밝혀서 오락하고 사는 것이 장땡이여" 대사는 압권이다.

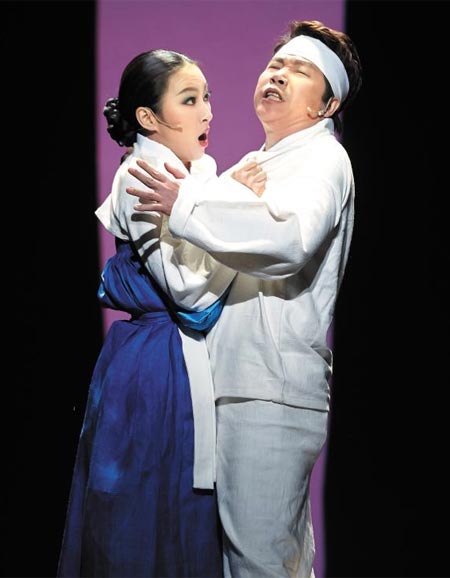

- 창극 ‘변강쇠 점 찍고 옹녀’에서 변강쇠(오른쪽·김학용)와 옹녀(이소연)가 처음 만나는 장면. /국립극장 제공

창극이 낯선 관객도 부담 없이 즐길 수 있으니, 이 또한 미덕이다. 18금만 아니었어도 10대 자녀에게 우리 가락의 흥과 신명을 만끽하게 해주고픈 욕심이 들 만큼! 판소리를 토대로 민요, 대중가요, 심지어 랩, 드럼까지 활용한 다채로운 음악 구성도 매력적이다. 변강쇠의 만행을 고발하는 함양장승이 오직 타악기에 맞춰 내뱉는 소리는 힙합 래퍼에 가까운 파격이다. 래퍼들은 어서 판소리를 공부할지니. 다만, 2막 변강쇠가 죽는 장면이 여전히 늘어지는 건 아쉽다.

★아줌마 기자(김윤덕)의 포인트!

변강쇠 건너뛰고 옹녀를 주인공으로 내세운 건 최고의 전략이었다. 힘만 세지 어리숙하기 그지없는 남편을'사람'으로 만들려는 옹녀의 몸부림이 여심(女心)을 흔든다. 어디 변강쇠뿐이랴. 어리버리하면 힘이라도 좋던가? 객석을 웃음바다로 만드는 주역도 죄다 여배우들이다. 죽은 변강쇠를 유혹하는 대방여장승, "나 한가햐~" 하며 궁둥이를 들이대는 호색할매, 천방지축 의녀에 이르기까지, 여인천하다. w조닷

'쉬어가는 亭子' 카테고리의 다른 글

| 구글 지도 '검둥이집' 검색하면 백악관 (0) | 2015.05.22 |

|---|---|

| 한복 맵시 뽐내는 미스코리아 후보들 (0) | 2015.05.21 |

| 알겠니? 무슨 말인지 (0) | 2015.05.12 |

| 김삿갓이 지은 최고의 욕설시(詩) (0) | 2015.05.05 |

| 외로움에 몸서리치던 궁녀들이 욕을 해결했던 방법 - 결국은 금단의 사랑을 택하기도 (0) | 2015.04.21 |